Einreichungen zum NPI 2024

Für den Nachhaltigkeitspreis der Fakultät für Informatik der TU Dortmund, der 2024 erstmals vergeben wird, haben wir sechs Einreichungen erhalten. Im Zeitraum 12.12.2024 - 26.12.2024 findet für alle Mitglieder der Fakultät ein öffentliches Votum statt, bei dem Feedback und Meinungen zu den Einreichungen abgebeben werden können. Im Januar dann wird die Jury, in der neben Mitgliedern aller Statusgruppen der Fakultät auch das Nachhaltigkeitsbüro sowie die Alumni der Informatik vertreten sind, über die Preisvergabe entscheiden.

Da sich die Einreichungen gut in die beiden Kategorien "Soziales" und "Technisches" aufteilen lassen, bitten wir in dieser LimeSurvey-Umfrage um individuelles Feedback bzgl. dieser beiden Bereiche.

Kategorie "Soziale Nachhaltigkeit"

S1: Das Mentoring-Programm in der Studieneingangsphase der Informatik

Details

Beate Bollig, Alexandra Cloodt, Kevin Kleinhesseling, Mayavan Nagendram

Das Mentoring-Programm wendet sich insbesondere an nicht-traditionelle Studierende, um ihnen den Einstieg in ein wissenschaftliches Studium zu erleichtern und ihre soziale Integration zu unterstützen.

Insbesondere in techniknahen Studiengängen bildet die Vorstellung eines sogenannten Normstudierenden, der männlich, weiß, deutsch, mit Abitur, aus akademischem Haushalt, finanziell gesichert, Vollzeitstudierender, kinderlos, ohne pflegebedürftige Angehörige, gesund und nicht beeinträchtigt ist, nicht (mehr) die Realität ab, die wir an den Hochschulen erleben. Da die Informatik heutzutage fast alle Lebensbereiche berührt, besteht darüberhinaus die Notwendigkeit, Diversity-Aspekte in der Technikentwicklung, -gestaltung und -nutzung zu berücksichtigen und diversitysensibel agierende Fachkräfte auszubilden. Der Gedanke, dass Vielfalt innerhalb der Mitglieder der Fakultät für Informatik für alle Beteiligten von Vorteil ist, führt zu einem bewußten und wertschätzenden Umgang mit Diversität als eine zentrale Aufgabe der Hochschulausbildung.

Das Mentoring-Programm in der Studieneingangsphase der Informatik ist ein Veranstaltungspaket, das insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, nicht-traditionelle Studierende adressiert, um ihnen den Einstieg in ein wissenschaftliches Studium zu erleichtern und ihre soziale Integration zu unterstützen, ohne mit dem Angebot neue, ungewollte Stigmatisierungen zu erzeugen.

Wir möchten allen Studierenden die Möglichkeit bieten, Potentiale frei von Rollenklischees zu entfalten, allen eine gleichberechtigte Teilhabe in Lehrveranstaltungen ermöglichen und ihnen so vergleichbare Chancen geben, Lernziele zu erreichen. Damit adressieren wir SDG 10.

Das Programm besteht aus verschiedenen optionalen Bausteinen, die insbesondere Diversity-Aspekte berücksichtigen und teilweise auch digital angeboten werden.

Ziel ist die frühe Entwicklung einer Fachidentität und die Stärkung des Vertrauens in die eigenen fachbezogenen Fähigkeiten der Studienanfänger und -anfängerinnen, um einen vorzeitigen Studienabbruch zu verhindern und die Studienmotivation sowie den Studienerfolg zu steigern.

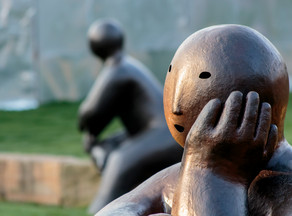

S2: Lehrveranstaltung "Informatik und Ethik"

Details

Beate Bollig

Im Seminar Informatik und Ethik werden ethische und moralische Fragen und unsere Verantwortung für eine nicht diskriminierende menschengerechte Gestaltung von Technik thematisiert.

Big Data, Algorithmen und KI prägen die Schlagzeilen über Innovationen der Informationstechnologie. Neben Chancen und einem großen Nutzen für den Einzelnen und die Gesellschaft gibt es jedoch auch Risiken, so kann KI-unterstützte Desinformation z.B. den Meinungsbildungsprozess negativ beeinflussen, Algorithmen können vorherrschende Verzerrungen verstärken und Forschung an sich ist nicht wertneutral. Eine Diskussion über bestehende Normen und Werte ist notwendig. In diese müssen sich insbesondere Informatiker*innen einbringen, die in der Verantwortung stehen, Nutzer*innen bei einem sicheren und verantwortungsvollen Einsatz digitaler Technologien zu unterstützen. Gesellschaftliche Ungleichheit soll verhindert, gleichberechtigte Teilhabe aller gesichert werden.

Das Seminar Informatik und Ethik verankert ethische Reflexionsprozesse in die universitäre Lehre der Informatik, indem das Interesse von Studierenden an ethischen Diskussionen über die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung aufgegriffen wird und die Studierenden befähigt werden, ihre zukünftige Berufsrolle kritisch zu hinterfragen, sich ihrer Gestaltungsmacht bewußt zu werden und ihre eigene sowie fremde Werthaltungen zu analysieren. Adressiert wird insbesondere SDG 10.

Es werden u.a. die ethischen Leitlinien der GI behandelt und Empfehlungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der DFG besprochen. Ausgehend von den Konzepten Verantwortung, Wert und Dilemma werden grundlegende Moraltheorien wie Kants kategorischer Imperativ, das Nutzenprinzip des Utilitarismus sowie Rawls Gerechtigkeitstheorie eingeführt. Anhand der Präsentation, der Analyse und der Diskussion von hypothetischen jedoch realistischen Fallbeispielen zu Konfliktfällen wird das ethische Urteilsvermögen bezüglich der Konsequenzen informatischen Handelns gestärkt. Das Schreiben eines Essays, das eine (möglichst eigene) Fragestellung aufgreift, rundet die Veranstaltung ab.

S3: Schnupperuni für Schülerinnen* in der Informatik

Details

Nina Gerwin, Lea Knoche, Falk Rehse, Alexandra Cloodt, Stephanie Althoff

Das Ziel der Schnupperuni für Schülerinnen ist es, weibliche und diverse Schülerinnen* frühzeitig für die Informatik zu begeistern und so zukünftig Geschlechterungleichheit abzubauen.

Die Schnupperuni für Schülerinnen* in der Informatik[1] an der TU Dortmund bietet jungen weiblichen und diversen Teilnehmerinnen* die Möglichkeit, einen Einblick in die Welt der Informatik zu gewinnen. Über fünf Tage hinweg erleben die Teilnehmerinnen spannende Workshops, Vorträge und praktische Übungen zu verschiedenen Themen der Informatik, wie Programmierung, künstliche Intelligenz oder Robotik. Ziel ist es, Schülerinnen für technische Studiengänge zu begeistern und das Interesse an MINT-Fächern, insbesondere der Informatik, zu fördern. Außerdem haben sie die Möglichkeit, den Universitätsalltag und den Campus kennenzulernen sowie Kontakte zu Studierenden und Dozierenden zu knüpfen.

In diesem Jahr wird die Schnupperuni für Schülerinnen* in der Informatik bereits zum 26. Mal angeboten und ist somit schon feste Tradition an der Fakultät. Mit dieser Veranstaltung möchten wir dazu beitragen die Geschlechterungleichheit abzubauen. Aktuelle Zahlen[2] des Wintersemesters 23/24 zeigen, dass der Anteil an weiblichen Studierenden in der Informatik gerade einmal 21,8% beträgt, bei der angewandten Informatik sogar noch weniger. Bei den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen liegt der Frauenanteil bei nur knapp 17,5% und von 24 UniversitätsprofessorInnen ist nur eine Person weiblich.

Den Impact der Schülerinnen* Schnupperuni ist schwer zu beziffern, da aus Datenschutzgründen keine Namen festgehalten werden können. Jedoch fielen die Evaluationen der Teilnehmerinnen* der letzten Jahre sehr positiv aus. Auch das Orga-Team der diesjährigen Schnupperuni besteht zu Teilen aus ehemaligen Teilnehmerinnen. Daher gehe ich von einem positiven Effekt aus!

[1] https://schnupperuni.de

[2] https://katalog.ub.tu-dortmund.de/id/ir01388a:ubd.lobid:990211635940206441

Kategorie "Technische Nachhaltigkeit"

T1: Proseminar "Nachhaltige Computersysteme (Sustainable Computer Systems)"

Details

Klaus-Tycho Förster, Stephanie Althoff

Die Kernidee ist mit Hilfe des Proseminars Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit in der Informatik zu schaffen und so mögliche zukünftige Forschung in dem Bereich anzuregen.

Nachhaltigkeit ist von zentraler Relevanz, da sie die Grundlage für eine ausgewogene und langfristig stabile Entwicklung bildet, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt. Die Informations- und Kommunikationstechnik hat mit einem Anteil von geschätzt bis zu 3,9% an den globalen Treibhausgasemissionen[1] einen beachtlichen ökologischen Fußabdruck. Daher ist es in diesem Bereich von höchster Wichtigkeit herauszufinden, wie Soft- und Hardware genutzt und verwaltet werden kann, um die Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren. Es geht darum, technologische Fortschritte und Innovationen mit umweltbewussten und ressourcenschonenden Prinzipien zu verbinden, um eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

Microsoft hat z.B. mit dem Projekt "Natick" gezeigt, dass Unterwasser-Rechenzentren Vorteile im Bezug auf Nachhaltigkeit bieten können. Bei dem Projekt wurde ein Rechenzentrum für ca. zwei Jahre in einer Tiefe von 35 Metern im Meer platziert. Durch die stetige Umgebung in einer Stickstoff gefüllten Röhre konnten die übliche Korrosion durch Sauerstoff und Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Erschütterung durch Personen vermieden werden, was zu einer geringeren Ausfallrate und längeren Lebenszeit von Bauteilen führte. Auch die Kühlung konnte Umwelt schonend mit Hilfe des Meerwassers und einem modernen Wärmeaustauschverfahren erfolgen. Um den Betrieb von Unterwasser- Rechenzentren zukünftig noch nachhaltiger zu gestalten, besteht außerdem die Möglichkeit diese mit erneuerbaren Energien zu betreiben, z.B. in Form von Offshore-Windparks oder

Gezeitenkraftwerken.[2][3]

Mit dem Proseminar "Nachhaltige Computersysteme (Sustainable Computersystems)" möchten wir Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit in der Informatik schaffen. Unser Ziel ist es zu verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, Algorithmen nur „einfach“ schneller zu machen. Vielmehr möchten wir verschiedene Ansätze aufzeigen, wie Nachhaltigkeit in der Informatik integriert werden kann, etwa an Beispielen wie dem oben beschriebenen Projekt “Natick”. Die Studierenden werden aktuelle Problemstellungen kennenlernen und Maßnahmen, die ergriffen werden können, um die ökologische Belastung zu verringern. Im Rahmen des Proseminars werden die Teilnehmer\*innen mit Papern des Workshops "HotCarbon"[4] arbeiten, der sich mit den Auswirkungen von Computersystemen auf Nachhaltigkeitsaspekte beschäftigt. Dies ermöglicht es den Studierenden, direkt in die aktuelle Forschung auf diesem Gebiet einzutauchen. Wir hoffen, dadurch ein nachhaltiges Interesse zu wecken und zukünftige Forschung in diesem Bereich zu fördern.

Über das Proseminar hinaus möchten wir an der TU Dortmund zudem ein breiteres Publikum für diese Themen sensibilisieren. Daher ist für Januar/Februar 2025 ein Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung geplant, der die oben genannten Aspekte aufgreift und auch in das Programm des "studium oecologicumn"[5] integriert werden kann. Dabei werden wir den Studierenden auch unsere eigene Forschung in diesen Bereichen vorstellen, um die aktive Rolle der TU Dortmund im Bereich Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

[1] https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.02622

[2] https://news.microsoft.com/de-de/features/project-natick-zeigt-nachhaltigkeit-von-unterwasser-rechenzentren/

[3] https://news.microsoft.com/de-de/features/project-natick-ein-rechenzentrum-im-atlantik/

[4] https://hotcarbon.org/

[5] https://nachhaltigkeit.tu-dortmund.de/studieren/studium-oecologicum/

T2: SPEAR - Statische Analyse zur Prädiktion des Energieverbrauchs von Programmen

Details

Maximilian Krebs, Ben Hermann

Ziel des Projekts ist es, Werkzeuge zu entwickeln, damit Entwickler:innen besser abschätzen konnen, welchen Einfluss ihr Code auf den Energieverbrauch und die Umwelt hat.

Unser alltägliches Leben ist heute ohne Software nicht mehr vorstellbar. Alle Geräte, sei es die Smartwatch am Handgelenk, der Rechner Zuhause oder die gigantischen Datacenter von Google, verbrauchen durch die Software, die auf ihnen läuft, Energie. Der Energieverbrauch hängt zudem mit dem Ausstoß von Treibhausgasen zusammen, der bei Datacentern laut der BBC im Jahr 2020 ungefähr so groß war wie der CO2-Ausstoß der Luftverkehrsbranche. Gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN wird deutlich, dass das ein Problem ist.

Insbesondere das 13. Ziel der Maßnahmen zum Klimaschutz und die damit notwendige Reduktion von Treibhausgasen stellt unsere Gesellschaft wie auch Softwareingenieur:innen vor neue Herausforderungen. Um Entwickler:innen bei der Abschätzung ihres Energieverbrauchs zu unterstützen und um mehr Sensibilität für das Thema umweltbewusste Entwicklung von Software zu schaffen, haben wir im Rahmen einer Bachelorarbeit das Tool SPEAR entworfen, das bereits gezeigt hat, dass es den Energieverbrauch von Programmen näherungsweise beschreiben kann. SPEAR ist ein Werkzeug zur statischen Analyse von C/C++ Code, welches den Energieverbrauch eines Programms analysiert und anschließend einen approximierten Wert in Joule ausgibt. Die Analyse basiert dabei auf gemessenen Energieprofilen, aus denen dann zum Zeitpunkt der Analyse mithilfe von LLVM der Energieverbrauch des Programms konstruiert wird. Im Rahmen einer Studienarbeit arbeiten wir aktuell an einer IDE-Integration von SPEAR in den Code Editor Visual Studio Code. Gleichzeitig haben wir eine Studie entworfen, um zu untersuchen, inwiefern Entwickler:innen durch SPEAR darin unterstützt werden können, den Energieverbrauch ihrer Programme zu bestimmen. Die Durchführung der Studie erfolgt im September/Oktober diesen Jahres.

T3: DelayTracker

Details

Malik Pätzold

Aufbereitung historischer Verspätungen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Ermöglicht mehr Transparenz, Kalkulierbarkeit und bessere Prognosen für nachhaltige Reisen.

Der Großteil der THG-Emissionen der TU Dortmund sind laut dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht auf den motorisierten Pendelverkehr zurückzuführen. Ein Grund, weshalb viele lieber das Auto anstatt den ÖPNV zur Uni nehmen, ist die Unkalkulierbarkeit von Verspätungen und Ausfällen.

Ziel dieses Projekts ist die Aufbereitung historischer Verspätungen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, um bessere Prognosen für z.B. erwartete Verspätungen, Sicherheit von Umstiegen, usw. zu erreichen.

Für Informationen zu historischen Verspätungen gibt es eine Nachfrage - dies lässt sich an bereits existierenden Angeboten feststellen. Zu existierenden Seiten hat das hier vorgeschlagene Projekt zwei wichtige Unterschiede:

- Alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung stehen.

- Der Nahverkehr (also S-Bahn, Regional-Express, usw) soll ebenfalls berücksichtigt werden.

Insbesondere der zweite Punkt ist von hoher Relevanz, da der alltägliche Pendelverkehr nicht in ICEs stattfindet.

Als Datengrundlage dienen die Abfahrtstafein wichtiger (deutschlandweiter) Knotenpunkte. Die Verspätungsdaten sind also auf bestimmte Streckenabschnitte verallgemeinert und stehen nicht für jeden Bahnhof zur Verfügung. Allerdings werden für die TU Dortmund relevante Haltestellen besonders berücksichtigt. Seit September 2023 werden bereits automatisiert einige Daten gesammelt, die aber noch in keiner Form verarbeitet sind. Die Umsetzung des Projekts würde neben dem Studienalltag erfolgen und voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Das anfangs beschriebene Problem trifft nicht nur Studis zu, die trotz S1 pünktlich an der Uni sein müssen. Sowohl alltagliche Pendler als auch Geschäftsreisende, die wissen möchten mit welcher Wahrscheinlichkeit sie mit einer Verbindung pünktlich bei einem wichtigen Termin ankommen - die Zielgruppe ist groß. Durch mehr Transparenz und Kalkulierbarkeit kann der positive Einfluss des ÖPNVs auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutz gestärkt werden.